他的綜合績點3.94,連續四年位列全年級第一;

他在紐約大學Courant數學研究所訪學期間取得全A成績(包括兩門博士生課程);

他曾入選跨校跨專業的神經科學項目,用動力系統的觀點研究大腦維持記憶的機制;

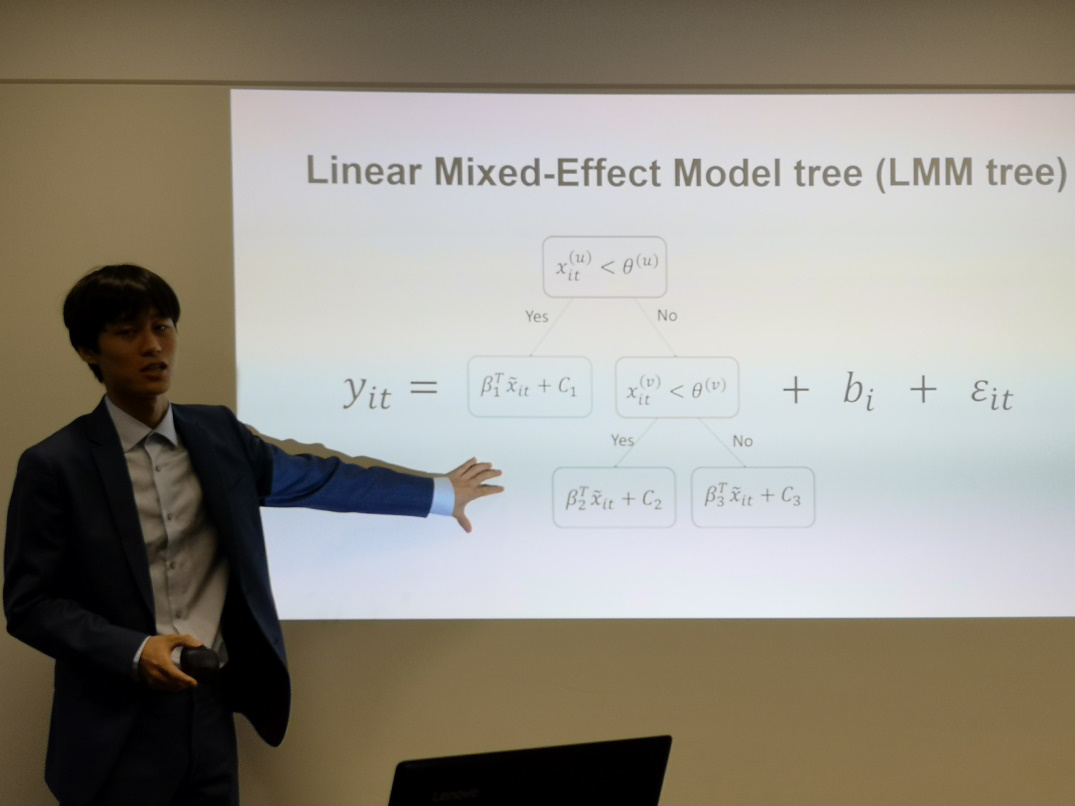

他曾入選加州大學洛杉磯分校交叉學科夏令營,作為第一完成人開發了可高效處理帶有時間結構高維數據的機器學習算法,為醫學分析提供了便利;

在畢業季,他收到了華盛頓大學、加利福尼亞大學圣迭戈分校、馬里蘭大學等多個專業排名全美前二十項目的全額獎學金直博offer,最終選擇赴AI以及應用數學方向全美前十水準的馬里蘭大學深造。大家說,他是學霸中的學霸。他說:“我不關心自己是不是最好的學生,只在乎將來能不能做重要的事。”

他就是樹禮書院2016級數學系本科生徐源誠。

把專注練成常態 讀課本如同看故事

盡管連續四年成績位列全年級第一,徐源誠卻不認為自己屬于極其聰明的那一類學生。在被問起有什么獨特的學習心得時,徐源誠頓了一下,隨即堅定地說出兩個字:專注。“我認為對于一個學者來說,專注是最為寶貴的品質。”他認為,好的學習狀態并不是隨便地翻翻課件、算算公式、編編程序,而是嚴肅地思考與理解。徐源誠練就了長時間專注思考的能力和習慣。在每天結束的時候,徐源誠會回顧一天,問問自己是否對當天的效率感到滿意,并不斷調整狀態。“其實對于大多數人,每個星期能做到三四天的高效就已經很不錯了。學習是一個持久的過程,而不是到了考試之前才能有超乎平時的專注。”

他表示,相信每個同學都有過自我感覺今天學習效率很高的經歷,可以回想一下當時的狀態:關閉社交網絡,抽出大塊的時間主動地理解知識,高度專注下,常常會發現“原來這個地方是這個意思,妙啊!”或者“我終于知道我哪里不懂了,可以去請教一下‘學霸’或者老師這幾個具體的問題”等等。徐源誠說:“最需要做的,就是把這種偶爾出現的學習狀態,變成常態。”他認為,讓自己在大學生活節奏下有斗志,不浮躁是一種能力,是完全可以訓練的。

在徐源誠看來,踏踏實實地想清楚所學的知識才是最重要的,學數學額外的“刷題”沒有必要。徐源誠更愿意花時間來了解未知的領域,而非一味練習鞏固已經知道的知識。

徐源誠在圖書館

徐源誠在圖書館

“如果你能真正欣賞一門課的價值,你應該能學得很好。”徐源誠說。他發現,找到學習一門課程的動機是學好該課程的“利器”。動機可能來自于科研、一些感興趣的結論或者現象以及老師的“廣告”。比如他在神經科學的科研項目里了解了隨機的動力系統,所以之后在上隨機分析課程時就學得津津有味。 他表示,“其實我們上課的內容和課本上的知識對于考試來說已經足夠了,如果真正理解了課本,題目在你眼里就會變得很簡單。”而現在由于大部分的老師都會提供課件,很少同學會真正認真地閱讀教科書。“如果你認真去讀一本好的書(南科大的教科書大都是非常優質的原版教材),你會發現它往往將許多復雜知識背后的原理邏輯解釋得很清楚,而這些內容課上不一定會講。”徐源誠認為,有許多課程需要花時間去“磨”,快節奏式的課件并不是最好的參考資料。他在看書的時候喜歡時不時地停下來去猜測該章節剩余的內容會處理什么問題,在看到定理的時候會先在直覺上去感受為什么這個定理是對的,這個定理到底在說些什么,并嘗試證明它;一個章節結束后他會去重新理解這門課到底在講什么。所以他在學習課程上花的時間比大部分人都多。“能在細節里面去挖掘一些比較瑣碎的事情,又能夠跳出來去宏觀上理解這些章節之間的關系,這樣看課本就如同在看一個有趣的故事。”徐源誠說。

恩師引領“陷入”數學之美 “自造”環境提升語言能力

與許多剛上大學的同學一樣,徐源誠也曾經歷過專業選擇的迷茫和糾結。受一些科幻電影的影響,徐源誠對理論物理、計算機、數學這三個學科一直有著好奇和向往,而在深入了解之后,最終徐源誠感覺物理和計算機專業似乎不太適合自己。他打趣道。“比起動手做實驗,我似乎更適合紙上談兵。”意識到自己更擅長于長時間專注思考,徐源誠選擇了數學系的數學與應用數學專業。

張振導師組合影

張振導師組合影

徐源誠選定專業還與他的書院導師、數學系副教授張振有關。大一剛入學,徐源誠選擇了張振作為自己的書院導師。張振喜歡組織學生們一起聚會、爬山,在路途中,他總是忍不住和學生們分享數學之美。在與張振的交流中,徐源誠了解到了許多有趣的數學知識,更多地發現了自己對數學的向往,“這應該是我擅長且喜歡的方向”,他對數學的興趣更濃了。

“數學是一門重在思考的學科,你能比較自由地安排自己的時間。”徐源誠表示。他雖然最終選擇數學專業,但也一直關注其他學科的發展,希望自己能用所學在更大空間探索。“張振老師是一位學識很淵博的人,他對很多方向都有涉獵。”雖然在專業領域,徐源誠并沒有選擇張振老師的研究方向,但他仍時常與張振溝通,更多了解以數學為基礎的跨學科研究。徐源誠的專業導師是數學系的講席教授熊捷。熊捷十分幽默,上課會穿插自己或者其他數學家的趣事,為課堂增添愉悅的氣氛。徐源誠說,“熊老師總能從不同角度深入地解釋數學問題。”

在探索未知的路上,徐源誠認為南科大給了他很大的幫助。“南科大的老師都非常愿意為你解答問題,即使有些問題在他們眼中很簡單,但是只要你肯主動去探索,就會得到他們的幫助。”他建議同學們增強與老師的聯系,不要因多余的擔心而丟掉了寶貴的資源。因為學習科研表現出色,常常有同學來向他討教學習方法,徐源誠總是謙虛分享許多實用的學習建議。

比如學習英語。徐源誠強調了在網絡上尋找資料的重要性。他建議,在搜索的時候盡量使用英文進行搜索,搜索原汁原味的英文資料閱讀,關注一些學術相關的英文博客,看國外教授的個人網站,盡量將學習、休閑放在英語環境之中,這樣提升專業素養的同時也鍛煉了英語閱讀理解能力。徐源誠剛開始到境外時,在課堂上一度不敢開口。但經過一段時間的“厚臉皮”“逼”自己課堂提問后,他在交流時更加自信從容。他說:“你在國外交流學習的交流能力,不僅僅包括英語水平,還包括你的思維清晰度以及‘臉皮厚度。’”在國外交流學習時,個別同行的非英語母語學生準備英文課堂報告時手忙腳亂,而他早已對這種教學方式習以為常。徐源誠感嘆道:“南科大與國際接軌的師資力量、教學模式、教學內容以及豐富的科研資源是我們的優勢。”

數學為基跨校跨學科研究 將人工智能“深耕”下去

在畢業季,徐源誠拿到了三個全美top20的全獎直博offer。“這得益于南科大老師們對我的悉心栽培和我多個以數學為背景的跨學科研究項目以及赴國際一流大學的交流經歷。”徐源誠說。

徐源誠一直認為,神經科學是最神秘最激動人心的領域。 “了解神經科學的過程,就是了解生命、了解自己的過程”,抱著深入了解自己的想法,結束了大二學習的徐源誠申請并入選上海紐約大學的神經科學科研交流項目。這也是他參與的第一個跨校科研項目。在那個暑假,他研究使用數學中動力系統的觀點去解釋大腦如何維持記憶,與此同時,他也接觸到了自己在隨機分析方向的知識盲區。在大三下學期,他決定前往紐約大學Courant數學研究所填補自己的知識盲區。

徐源誠在UCLA作科研報告

徐源誠在UCLA作科研報告

大三結束的暑假,徐源誠又申請參加了UCLA-CSST交叉學科夏令營,用機器學習的方法去處理帶有時間結構的醫學數據。為了能在導師所給的機器學習課題上有所突破,徐源誠在沒有明確的方向時,獨立閱讀了大量文獻并嘗試了一些簡單的算法實現。在花了大半個月,閱讀了數十篇論文后,徐源誠逐漸理清了其中的關聯,并且意識到了已有方法的局限性。然而想要做出實質性的突破,結合不同方法的優點,從算法上不是一件容易的事。幾經周折,徐源誠得到了一個歐洲小組的技術支持,他將對方編寫的package已有的方法和他自己的想法有機結合起來,提出并實現出了一個新的算法框架FREEtree,可以用來有效地處理帶有時間信息的高維數據。

徐源誠在機器學習以及神經科學領域的科研經歷讓他分別從兩個不同的角度去看待人工智能,并堅定了他在人工智能方向繼續探索的決心。他越發覺得人工智能是一個有趣、有洞察力、有影響力的領域。他直博申請的研究方向處于應用數學、統計與計算機的交叉點,這正好適合他跨學科的背景,而扎實的數學功底能讓他可以去接觸更加根本性的研究。徐源誠表示,“做科研是一件非常有趣和有意義的事。”要做好科研,徐源誠認為,要樂于主動學習新知識,盡早開始培養自己的學術興趣與能力。“我們在科研中肯定要學習新知識,其難度不一定亞于我們的課程知識。”他建議,永遠不要從頭開始學習,“當你已經有了足夠的基礎知識與能力訓練之后,快速進入一個新領域可更快確定知識欠缺在哪,直接精準‘直擊’知識盲點、缺點、堵點,而不是從頭開始,這樣才是高效率的做法。”

在徐源誠看來,幾段高質量的科研經歷對他最大的改變,就是提升了研究品位。比起申請學校、拿獎學金,什么樣的研究是有意義的?是有遠見的?這些漸漸成為了他更關心的問題。徐源誠表示,希望自己能做一個看得見“星星”的行動家,“星星”在他看來,就是那些真正有意義、有價值的研究,他希望未來用一生的行動去探索發掘更多有意義有價值的研究,“我覺得自己做得不錯的,就是不斷地思考什么事情是真正有意義的,并且能付出行動去完成。”

部分材料來源:南科新知、南科大數學系等公眾號報道

編輯:勞湘雯

圖片:受訪者本人提供